Le plus ancien " journal " connu de Nouvelle-Calédonie est l’Entr’acte, qui se baptisait lui-même " journal du théâtre ". L’exemplaire dont on dispose, et qui date de novembre 1858, est illustré d’une lithographie représentant " le départ de M. le Gouverneur du Bouzet ".

Un bien grand mot que journal pour cet imprimé, qui tenait plutôt de la couverture d’une brochure contenant essentiellement le programme des représentations données par le théâtre de Port-de-France, l’ancien nom de Nouméa. Son existence montre néanmoins que, dès 1858, il existe à Port-de-France le matériel nécessaire à la réalisation d’une feuille lithographiée et un imprimeur-artiste-lithographe capable de l’utiliser convenablement.

En 1858, la population civile de la capitale ne comptait même pas 200 personnes. La publicité des actes du gouvernement par voie d’affichage était amplement suffisante. Pourtant, c’est dès le mois d’octobre 1859 que paraît le premier numéro du Moniteur impérial de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. Il ressemble d’ailleurs à une affiche de 44 cm par 22, imprimée d’un seul côté sur deux colonnes. Le Moniteur, qui durera jusqu’en 1886, est tiré par l’Imprimerie du gouvernement, exclusivement lithographique. Cette modeste feuille présente une partie officielle, avec des arrêtés des avis, et une " partie non officielle " consacrée à quelques aspects de la vie locale.

Durant les quinze années au cours desquelles il va demeurer le seul journal du territoire, le Moniteur va cultiver cette bivalence et inventer quelques-uns des principes qui vont marquer la presse calédonienne des débuts : appel aux personnes instruites pour contribuer à la rédaction, emprunts aux journaux australiens et français, rubriques diverses, quelquefois des feuilletons. Le Moniteur sera le héraut du gouverneur Guillain, un instrument au service de sa politique.

Les premiers journaux indépendants apparaissent à partir de 1874. Le premier d’entre eux porte un nom curieux : Petites affiches de la Nouvelle-Calédonie. Géré par Joseph Bouillaud, il est imprimé par la Société de l’imprimerie civile de Nouméa. Il ne durera que trois ans. Il marque le véritable début de la presse non officielle du territoire, publie des textes d’un caractère économique nettement marqué, professionnalise sa rédaction, se fait plus critique vis-à-vis de l’administration. Il se fait censurer pour oser dire que l’économie va mal, puis finalement suspendre un mois, puis encore deux mois.

Cet été, les Nouvelles calédoniennes dépoussièrent les objets du passé [1]

Il disparaît sous le nom de Petites affiches, et ressurgit en 1879 sous celui de La Nouvelle-Calédonie. Au cours de cette période, 1874-1880, apparaissent parallèlement de nombreuses publications éphémères, au moins une dizaine de titres répartis entre Nouméa et l’île des Pins. On peut citer entre autres Le vrai progrès (œuvre d’une femme, Anaïs Recordon, qui place son travail sous le signe de Fenelon et Montesquieu !), Le courrier illustré – journal littéraire et humoristique, La réforme, L’avenir de la Nouvelle-Calédonie, la Revue illustrée, qui devient Le Tintamarre, Le radical.

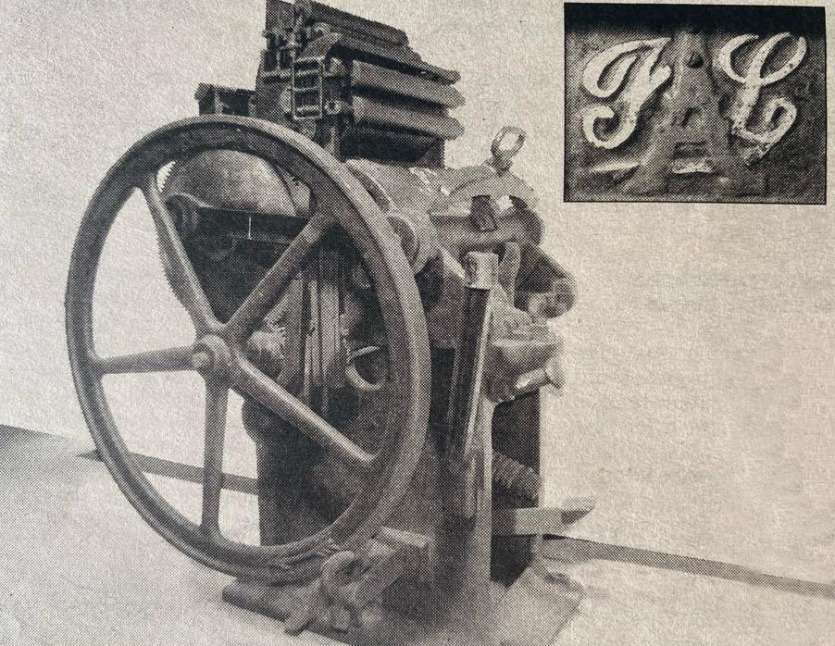

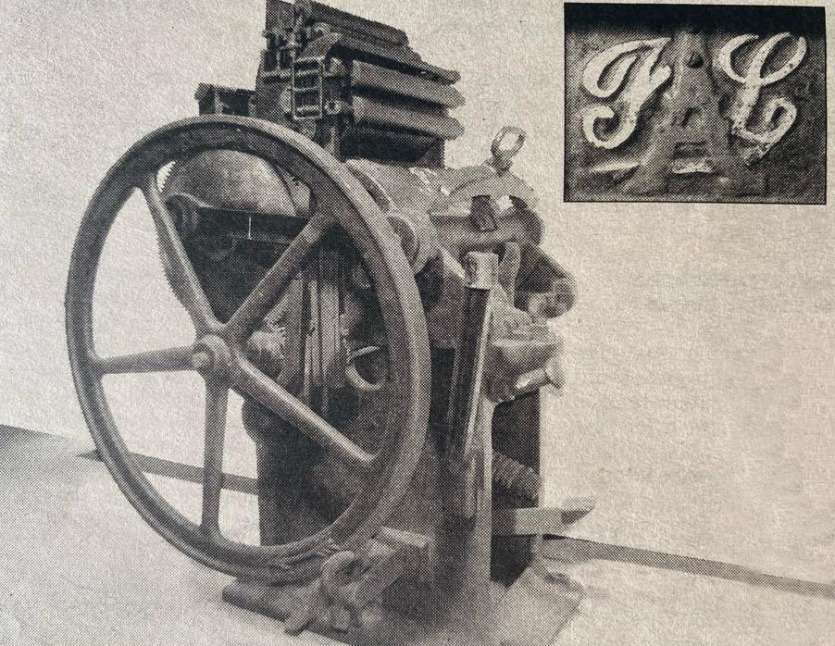

Ces titres se livraient une concurrence féroce. Ils sortaient de deux imprimeries distinctes (l’imprimerie Melin était apparue en 1878, la typographie faisait son entrée) et les polémiques furent essentiellement animées par Paul Locamus, personnage turbulent s’il en fut.

Confronté aux menaces de l’administration, en ces temps où les plumes étaient encore viriles, il proclamait : " Que notre publication soit anéantie s’il le faut, qu’on prouve en nous supprimant que la République et la liberté de la presse ne sont que des mots en Nouvelle-Calédonie, nous sommes décidés à ne pas reculer dans cette voie où nous aurons du moins l’honneur d’être entrés les premiers, à défendre jusqu’au bout les intérêts particuliers, à dire la vérité sur tout et sur tous. "

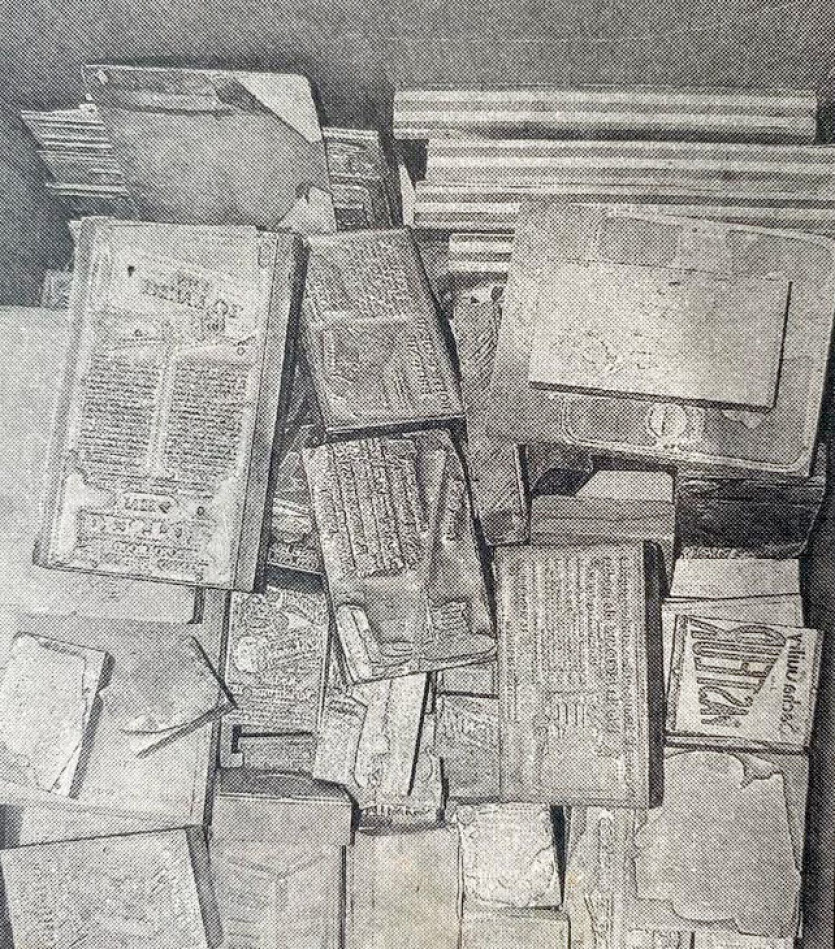

Et pendant ce temps, à l’île des Pins, fleurissent d’autres journaux, réalisés par les déportés de la Commune avec les moyens du bord. Ils ont des titres bien évocateurs : L’autorité, Le Coq gaulois, La Victorieuse, Le Raseur calédonien, La Voix du proscrit, dont seulement treize exemplaires furent tirés avant que l’administration pénitentiaire ne les détruise.

Durant vingt ans, la presse calédonienne des débuts a existé sans autre loi que celle du bon vouloir du gouverneur. Mais à partir de 1880, les choses changent. La législation sur la presse apparaît, d’autres titres aussi, dont les premiers quotidiens. Et parmi eux la France australe, en 1889. Elle devait durer près d’un siècle. Si bien qu’à sa mort, en 1978, quelques années après l’apparition des Nouvelles calédoniennes, on l’appelait " la vieille dame de la rue de la Somme ".

Links

[1] https://www.lnc.nc/article/histoire/nouvelle-caledonie/cet-ete-les-nouvelles-caledoniennes-depoussierent-les-objets-du-passe

[2] https://atupnc.blogspot.com/

[3] https://www.lnc.nc/user/password

[4] https://www.lnc.nc/user/register

[5] https://www.lnc.nc/formulaire/contact?destinataire=abonnements