"Mon grand-père ne nous a jamais parlé du temps où il était bagnard, en revanche il nous a toujours raconté qu’il avait les mains propres. Il nous disait : "c’est mon frère le coupable mais j’ai pris sa place car il était marié et père", et tout le monde à la maison le croyait. " Aïcha adorait son grand-père et chérit sa mémoire.

Le temps a passé, et aujourd’hui, peu importe que Taïeb ben Mabrouk ait dit vrai ou non, si la faute a été commise elle a été rachetée. Reste dans les mémoires de la famille et dans celle d’Aïcha, le souvenir d’un homme bon.

" Taïeb est né en 1866 à Shehala, en Algérie. Il avait deux sœurs et un frère. Le 30 mars 1892, la cour d’assises de Constantine le condamne à quinze ans de travaux forcés pour assassinat. Il embarque le 3 janvier 1893 sur le Calédonie. Il avait 26 ans et était cultivateur. Sur son dossier il est inscrit " illettré " or moi, je me souviens d’un homme sachant lire et écrire et qui avait une jolie écriture. Il a dû apprendre en Calédonie.

En avril 1898, dans la rade de Bourail, il a sauvé du naufrage un chaland chargé de marchandises. Cet acte de dévouement lui vaut une remise de peine d’un an, accordée en septembre 1900. L’année suivante, le 1er février 1901, il obtient une concession à Nessadiou, le lot rural numéro 18.

Mon grand-père a eu du mal à se marier car selon son acte de condamnation, il l’était déjà en Algérie. Il y a donc dans son dossier un échange de correspondances entre les deux colonies, la France demandant à l’Algérie si quelque chose s’oppose à un mariage en Nouvelle-Calédonie. " Une fois l’accord reçu, Taieb ben Mabrouk épouse Louise Maurel, à Bourail, le 1er mars 1905, elle-même fille du transporté Louis Maurel.

Taïeb est donc libéré 1re section le 7 mai 1906, mais il a interdiction de quitter la Nouvelle-Calédonie. Jusqu’en 1922, tout en faisant fructifier sa concession, il multiplie les demandes de remise de son obligation de résidence et déclare vouloir se retirer dans sa région d’origine. Les commentaires de l’administration sont élogieux : "Travailleur laborieux. Habite le centre de Bourail depuis sa libération. Donne des preuves d’amendement. 8 000 francs d’économie." Sa famille restée en Algérie appuie également par courrier en 1916 un recours en grâce. Mais malgré les avis favorables successifs à chaque demande depuis 1911, leurs requêtes sont toutes refusées.

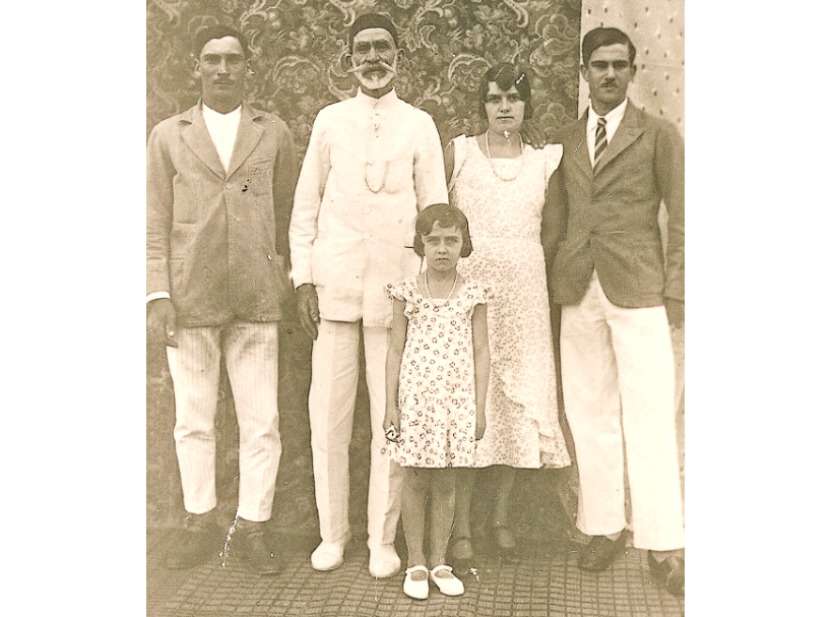

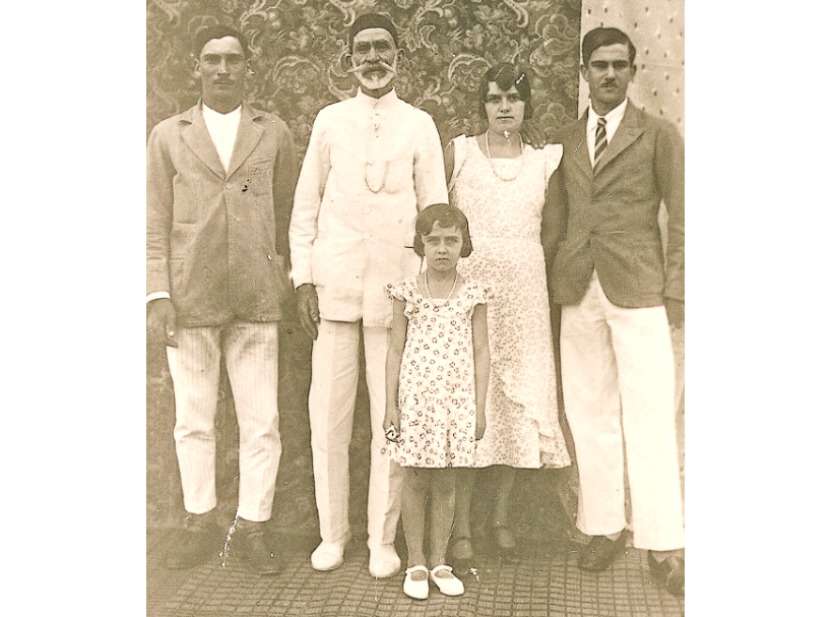

Pendant ce temps, la famille s’agrandit, Taïeb et Louise ont ensemble onze enfants, un garçon et dix filles, dont la dernière nait en 1929. Aujourd’hui encore, Aïcha, la petite-fille du forçat, est capable de toutes les citer par leurs rang de naissance et nom d’épouse. " Mon grand-père n’a obligé aucune de ses filles à se marier, il n’y a pas eu de mariage forcé à la maison. Il était pieux, faisait sa prière et demandait au père Bussy qu’il côtoyait de ne pas faire le catéchisme à ses enfants. Le curé venait régulièrement à la maison visiter mon grand-père et lui donnait beaucoup de conseils. "

" Ma mère était très jeune quand je suis née, je suis donc restée chez mon grand-père qui n’a jamais quitté Nessadiou. Il habitait une simple maison en torchis et en paille. Il cultivait sur sa parcelle du coton, du café, du maïs et du coprah. Il avait du bétail, deux vaches laitières pour le fromage et le lait, et une paire de bœufs pour tirer les charrues. Je me souviens qu’il portait sa production agricole au wharf de Trazegnies et cela partait chez Barrau ou Ballande. Le matin, nous nous levions tôt pour traire les vaches. Pour le petit-déjeuner, nous avalions du café avec de l’eau et du pain que mon grand-père faisait lui-même dans son four. Puis nous allions aux champs, tous derrière lui, ramasser le coton ou le café. Il vendait aussi des trocas. Quand la marée était bonne, nous marchions une bonne quinzaine de kilomètres pour aller les pêcher, puis nous revenions les sacs remplis !

À la maison, nous n’avions ni électricité ni eau, seulement un puits profond de 14 mètres. Pour conserver la viande, nous la faisions bien rôtir sur le feu, et le poisson était salé. Nous mangions de la soupe midi et soir, les Arabes sont peu portés sur l’igname et le taro, nous mangions davantage des haricots ou des pois. Et parfois, mes tantes faisaient de la soupe au lait avec des vermicelles. Nous étions pauvres, nous n’avions pas de quoi nous acheter du beau linge ou des chaussures, mais nos assiettes étaient toujours pleines.

Je n’ai pas le souvenir d’une jeunesse malheureuse, au contraire. Mon grand-père jouait de la flûte et les filles dansaient. Les Arabes étaient très solidaires entre eux, l’entraide était forte. Les bétails étaient mélangés et gardés ensemble mais chaque bête avait un signe distinctif. Taïeb était un homme respecté. Il parlait très bien français et était calme, il nous tapait seulement avec son chapeau.

Les gens l’appelaient "le marabout", c’était un sage qui rendait service à tout le monde. Je ne me rappelle pas avoir souffert de moqueries en tant que petite-fille de bagnard. En revanche, nous nous faisions traiter de "bicots" ! Mes oncles en étaient très fâchés, moi, cela m’était égal, j’étais plutôt fière d’être une Arabe.

J’ai passé ma vie dans les champs au milieu des animaux. Comme toutes les filles de la famille, je ne suis pas beaucoup allée à l’école, seulement trois ans, mais je me défends en lecture et en écriture. J’ai fini par quitter, à regret, la maison de Taïeb pour rejoindre ma mère et son mari, François El Arbi. Mon grand-père visitait souvent ses filles pour voir si elles ne manquaient de rien, et nous allions souvent le voir, jusqu’à son décès en 1939. Les familles arabes étaient, et sont encore je pense, très unies. "

L’article 6 de la loi du 30 mai 1854 est clair au sujet du transporté : " Si la peine est de huit années, il sera tenu d’y résider pendant toute sa vie. En cas de grâce, le libéré ne pourra être dispensé de l’obligation de la résidence que par une disposition spéciale des lettres de grâce. " Les demandes étaient fréquentes mais rarement acceptées même quand elles étaient accompagnées d’avis favorables du directeur de l’administration pénitentiaire, du procureur ou du gouverneur. Le plus souvent, les autorités métropolitaines ne souhaitaient pas que les libérés rentrent en France et encore moins en Algérie. (Source : L-J. Barbançon)

Il y a eu 21 524 forçats transportés dans la colonie ou condamnés sur place. Or, le dernier matricule relevé des libérés de la 1re section (astreints à résidence) est le n°13791, attribué en 1935. 64 % des transportés ont donc été libérés, les autres étant en majorité décédés en cours de peine ou encore évadés ou disparus. En comparant ce n°13791 au dernier matricule des libérés définitifs de la 2e section (plus astreints à résidence), le n°6275, on peut en déduire que plus de 45 % des libérés atteignent la 2e section. Rapportées au nombre total de transportés (21 524), les immatriculations à la 2e section représentent moins du tiers de l’ensemble. (Source : L-J. Barbançon.)

Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l’Association témoignage d’un passé. [2]

Cet article est paru dans le journal du 24 décembre 2016.

Une dizaine d'exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.