Le scénario annoncé par les météorologues depuis quelques mois semble se confirmer. Si les seuils pour atteindre La Niña ne sont pas encore "tout à fait atteints", en cette mi-novembre, les conditions océaniques et atmosphériques sur le Pacifique sont désormais "proches" du déclenchement de ce phénomène, qui provoque dans notre région un réchauffement des eaux ainsi qu’un renforcement des pluies. Selon les météorologues, "avec un bon indice de confiance" cet épisode devrait ainsi se mettre en place d’ici la fin de l’année et être court et de faible intensité au cours de la saison chaude 2024-2025.

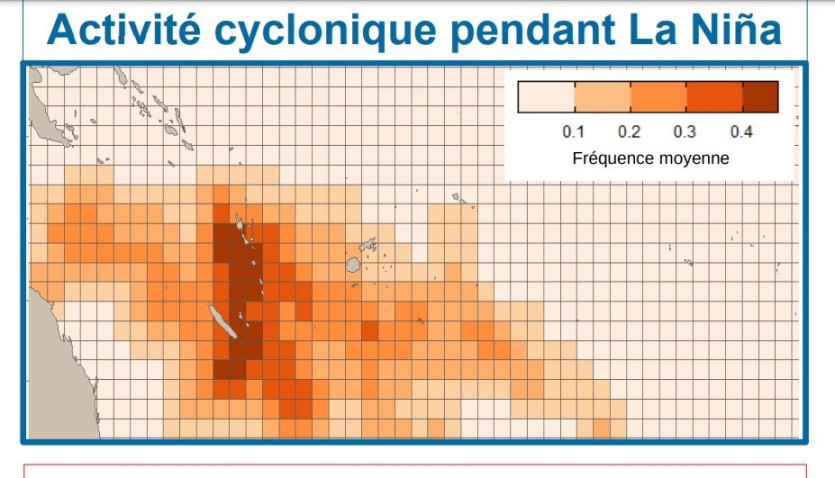

Pendant La Niña, le risque cyclonique est accru puisque l’activité, à l’échelle de la région, concerne principalement le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Les phénomènes cycloniques sont ainsi en moyenne plus nombreux au voisinage du Caillou, soit environ quatre par saison. En revanche, cette période devrait démarrer plus tardivement et se terminer plus précocement.

En résumé, dans ce contexte, l’activité cyclonique devrait être décalée à l’extrême ouest du bassin Pacifique sud et devrait ainsi être "normale à accrue" dans la région comprise de la Papouasie Nouvelle-Guinée jusqu’au nord de la Nouvelle-Zélande (qui englobe donc également la Nouvelle-Calédonie). À l’inverse, l’activité devrait plutôt être réduite des Fidji jusqu’à la Polynésie française.

Si les vents sont un risque à ne pas prendre à légère lors du passage d’un cyclone ou d’une dépression tropicale, ce sont bien souvent les pluies qui causent le plus de ravages. Or entre le changement climatique et l’arrivée très probable de La Niña, les nouvelles ne sont pas bonnes à ce sujet.

En effet, le niveau des océans augmente plus vite sur le Pacifique sud-ouest qu’ailleurs sur la planète (soit + 15 cm en 25 ans) sous l’effet du réchauffement global qui engendre également, selon les météorologues, une hausse de 7 % des pluies lors de ces phénomènes extrêmes.

En clair, la combinaison de La Niña et du changement climatique accroît la probabilité d’avoir des pluies excédentaires en Nouvelle-Calédonie, entre novembre 2024 et mars 2025. Par conséquent, les risques d’inondation et de submersion marine (vagues et surcotes cycloniques) se trouvent également renforcés.

En fonction de leur lieu de formation les phénomènes cycloniques sont nommés, soit par le centre australien (à l’ouest du méridien 160°E), soit par le centre de Fidji, lorsqu’ils naissent à l’est de cette ligne. Les prochains noms des phénomènes à venir ont déjà été choisis. Les voici : Robyn, Sean, Taliah, Vince, Zelia, Anthony et Bianca pour les météorologues australiens ; Pita, Rae, Seru, Tam, Urmil, Vaianu et Wati pour le centre de Fidji.

Si les règles sont désormais globalement bien connues des Calédoniens en cas de cyclone. Une piqûre de rappel ne fait jamais de mal.

Ainsi, la Sécurité civile déclenche la pré-alerte cyclonique lorsqu’un phénomène tropical, classé au moins au niveau de dépression tropical forte (DTF), entre ou se forme dans la zone d’observation météorologique de la Nouvelle-Calédonie.

L’alerte 1 est, elle, activée lorsqu’un phénomène doit concerner les territoires habités dans moins de 18 heures. Toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale doit alors être arrêtée deux heures avant le passage estimé en alerte cyclonique de niveau 2.

L’alerte 2 est ensuite déclenchée lorsqu’un phénomène tropical, doit arriver dans moins de 6 heures. Elle implique notamment l’interdiction de circuler et que la population reste confinée à l’intérieur des habitations et des centres d’accueil.

La phase de sauvegarde enfin est instaurée après le passage du cyclone. La population est invitée à limiter ses déplacements au strict minimum et à prendre garde aux dangers résiduels liés aux chutes d’objets ou à la présence de lignes électriques tombées au sol, le temps que les services publics et privés assurent un retour à la normale.