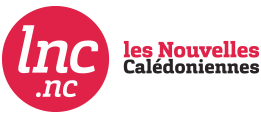

- LNC | Crée le 06.04.2025 à 05h00 | Mis à jour le 06.04.2025 à 05h00ImprimerEl Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa et Julie Fabre, au début des années vingt à Thio, avec neuf de leurs 13 enfants.Le transporté El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa devait avoir du caractère pour imposer la totalité de son nom à une administration pénitentiaire souvent encline à franciser les patronymes. Ce fort tempérament doublé d'un physique imposant a permis au jeune Algérien de survivre à l'enfer du bagne " Caledoun " et d'être à l'origine d'une très nombreuse famille. Maurice Kaddour, son petit-fils, nous livre son histoire. Retour sur la vie d'El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa dans ce 46e épisode de notre sage consacrée aux familles issues du bagne.

Notre aïeul, fils de Mohamed ben Khelifa et de Aïcha bent Kouider, est né dans le douar de Gherailia, actuellement Graïnia, dans l'arrondissement de Mascara au sein du département d'Oran, en 1862. " Maurice, aidé de son frère Yannick, a rassemblé souvenirs familiaux et documents d'époque. Une sélection de documents issus de ces années de recherches généalogiques et historiques se trouve devant nous, posée sur le bureau. Et voici ce qu'on peut y découvrir.

Une transplantation brutale

" Cultivateur de profession, notre grand-père est condamné le 31 janvier 1892 à sept années de travaux forcés et à dix ans d'interdiction de séjour par le tribunal de Sidi Bel Abbès, pour un vol accompli avec deux complices.

Selon son dossier judiciaire, il était, au moment des faits, marié et père de deux enfants mais, à ce jour, nous n'avons pu retrouver leur trace. Il quitte l'Algérie le 12 août 1893 sur le Calédonie et arrive en Nouvelle-Calédonie le 29 septembre de la même année. El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa est illettré, musulman, et sans doute ne parle-t-il pas ou peu le français à son arrivée.

De nombreux transportés arabes n'ont pu surmonter l'enfer du bagne et sont morts prématurément.

Le déracinement et le choc de l'arrivée dans cette nouvelle colonie sont alors extrêmement forts, pour lui comme pour ses compagnons de malheur. De nombreux transportés arabes n'ont pu surmonter l'enfer du bagne et sont morts prématurément. Il était très difficile pour eux de s'adapter à cette nouvelle vie qui, de surcroît, n'offrait, pour la majorité, aucune perspective de retour au pays. Dans la famille, notre grand-père a laissé le souvenir d'un homme doté d'une force exceptionnelle et d'un physique impressionnant, il mesurait 1m77. Nous ignorons si lui aussi a été affecté dans les fameux contrats de chair humaine, car aucun élément de son dossier ne permet de dire où il a été affecté durant sa peine. "

"il mène une vie assez nomade dans la colonie et [qu'] on ne peut juger de son attitude dans la vie libre"

" El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa est libéré, 1e section, le 12 février 1899. Il adresse aux autorités une demande de remise de résidence obligatoire à laquelle le gouverneur par intérim, M. Colardeau, répond le 21 septembre 1900 par la négative au titre qu' "il mène une vie assez nomade dans la colonie et [qu'] on ne peut juger de son attitude dans la vie libre". Puis mon grand-père se met en ménage avec Julie Fabre, la fille du transporté Étienne Fabre, mais il ne l'épouse pas encore. Ce n'est que bien plus tard qu'El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa et Julie Fabre vont régulariser leur union.

Sur cette photo, prise en 1990, figurent six des treize enfants d'El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa et Julie Fabre. De droite à gauche : Yamina épouse de Greslan, Phafa épouse Decaqueray, Rosette surnommée Douda épouse Durand, Marcel et Amar, et enfin, Marie épouse Bernanos.En 1904, le couple semble avoir résidé à Nouméa car son premier enfant, né à Bourail en 1903, y meurt prématurément, puis Julie y accouche de Mustapha.

La famille retourne à Bourail où trois enfants naissent entre 1905 et 1910. Entre-temps, notre grand-père est libéré 2° section, le 1* septembre 1906, ce qui signifie qu'il avait le droit de rentrer au pays s'il le souhaitait et s'il pouvait payer le voyage.

Thio, la mission, vue d'ensemble. Crédit photo : collection Serge Kakou, cliché Charles Nething, ANC.Rien dans son dossier n'indique s'il a pu disposer, comme d'autres condamnés d'Afrique du Nord, d'une concession à Nessadiou, mais il décide de déménager à Thio. Sans doute veut-il sortir de la " vallée du malheur " afin que lui et sa famille bénéficient d'une meilleure qualité de vie.

L'enracinement

À Thio, selon son fils Amar, El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa est tout d'abord employé à la construction du chemin de fer qui relie la mine Emma à la mer. En fonction de l'avancée des travaux, il vit avec sa femme et ses enfants, dont les huit derniers naissent ici, tout d'abord au village de Pétroglyphes, puis à Saint-Nicolas pour ensuite s'installer au départ du téléphérique de la mine Emma. C'est à cette époque-là que le mariage entre Julie Fabre et l'ancien forçat est célébré. Il a lieu le 28 novembre 1925 à Thio, soit vingt-deux ans après la naissance de leur premier enfant. Cette union est aussi l'occasion de reconnaître tous les enfants déjà nés.

Ligne de chemin de fer de Thio à la construction de laquelle El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khalifa avait travaillé (photo prise pendant la période américaine)." Notre grand-père travaille à la SLN jusqu'à la fin de sa vie. Employé aux écuries de la société, il est à la fois stockman, convoyeur à cheval entre Boulouparis et Thio et chargé du transport du courrier.

Photo de famille, prise lors du mariage de Yamina, Suzanne, surnommé Mina avec Frederic, Charles Evenor de Greslan. Le 14 novembre 1936 à Thio.Ses fonctions seront reprises par son fils Amar quand, en 1933, El Hadj Kaddour ben Mohamed ben Khelifa décède à l'âge de 71 ans, après avoir été désarçonné en heurtant une branche de niaouli alors qu'il rentrait du bétail.

Il figurait parmi les tout derniers anciens transportés encore en vie à Thio. "

Le Douar algérien

" En 2013, nous sommes partis à la recherche des origines d'El Hadi Kaddour ben Mohamed ben Khelifa. Alors que la Kabylie était déconseillée aux voyageurs, l'Oranie ne posait pas de problème.

Photo prise en 2013 en Algérie avec une partie des Kaddour résidant encore dans le douar ancestral. Au centre, la personne qui a indiqué être la petite-fille d'un des frères de El Hadi Kaddour ben Mohamed ben Khalifa.Aidés de notre guide, nous avons pu chercher le douar originel. Grâce à plusieurs lettres de demande de grâce, adressées par la mère de notre aïeul au ministre, nous savions que l'adresse précise de celle-ci vers 1900 était : " Aïcha ben Kouider demeurant au douar Graïnio, commune de Sahaouria, commune de l'Hillil, arrondissement de Mostaganem, département d'Oran ". Des premiers villageois nous ont indiqué que la famille Kaddour se trouvait au fond de la vallée et qu'elle avait toujours habité là. Nous sommes donc arrivés à l'improviste dans la maison familiale. La surprise a été grande pour tout le monde. La doyenne s'exprimait dans un français parfait, elle se rappelait, nous a-t-elle dit, qu'un de ses grands-oncles avait été envoyé à la Nouvelle. Mais les contacts ont été interrompus il y a longtemps et en Algérie, beaucoup de membres de la famille ont émigré depuis, en France, en Italie et aux Etats-Unis. Désormais, il ne reste sur place qu'une seule famille portant le nom de Kaddour. Nous avons d'ailleurs demandé des explications au sujet de ce patronyme : selon certains, le fait que son nom soit précédé de " El hadj " signifierait qu'il se soit rendu à la Mecque en pèlerinage avant sa condamnation, et quant à Kaddour il sagissait, selon les dires de la famille algérienne, d'un prénom.

Photo d'une petite partie des descendants actuels de la famille Kaddour, prise lors de la célébration du 88 anniversaire de la dernière des enfants encore en vie, Rosette, surnommée Douda, le 30 juillet 2011."Grâce aux recherches réalisées par Louis-José Barbançon et Evelyne Henriot, nous avons pu reconstituer une large partie de la vie de notre grand-père. En revanche, nous n'avons aucune information sur l'épouse et les enfants qu'il aurait laissés sur place. Nous avons tenté de nombreuses pistes, aucune n'a abouti. Cette branche algérienne, si elle existe, reste encore un mystère. "

Note

Cette série sur les destins de familles issues de la colonisation pénale, tirée du livre Le Bagne en héritage édité par Les Nouvelles calédoniennes, est réalisée en partenariat avec l'Association témoignage d'un passé.

Cet article est paru dans le journal du samedi 17 décembre 2016.

Quelques exemplaires de l'ouvrage Le Bagne en héritage, certes un peu abîmés, ainsi que des pages PDF de la parution dans le journal sont disponibles à la vente. Pour plus d'informations, contactez le 23 74 99.

-

-

DANS LA MÊME RUBRIQUE

-

VOS RÉACTIONS

Les transports aériensà consulter ici

Les transports aériensà consulter ici

![[SÉRIE] Famille Jarossay : François Victor Jarossay, l'enfant de troupe devenu forçat à 18 ans](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309408/e9bb3ad3d0e76cdbb81cb3v_00132625.jpg?itok=aUFS7CQw)

![[SÉRIE] Famille Havet : surveillant à la fin du bagne](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309384/0ad29fc68cd76edd2a1e29v_00132589.jpg?itok=p8PAAJz8)

![[SÉRIE] Famille Guépy : Une longue lignée du sud au nord de la Grande Terre](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309321/7d93a7e393d7651a325a3av_00132521.jpg?itok=FaWh6G82)

![[SÉRIE] Famille Grimm : entre Cayenne et l'île Nou, le périple du surveillant militaire Jean-Baptiste Grimm](https://www.lnc.nc/sites/default/files/styles/taxonomy_top_content/public/melody/309039/eb99547504b76bf9983a95v_00132092.jpg?itok=zG54Effa)